威尼斯双年展(La Biennale di Venezia)是一个拥有上百年 历史 的艺术节,是 欧洲最重要的艺术活动之一。并与德国卡赛尔文献展(Kassel Documenta)、巴西圣保罗双年展(The Bienal Internacional de Sao Paulo)并称为世界三大艺术展,并且其资历在三大展览中排行第一。被人喻为艺术界的嘉年华盛会。

威尼斯双年展一般分为国家馠与主题馆两部分。主要展览的是超现代艺术 。威尼斯电影节是威尼斯双年展的一部份。

1893年 4月19日, 威尼斯市议会通过一项决议,决定策划一个意大利的艺术双年展,他的发起人正是当时的市长里卡多·塞瓦提可 ,就这样在1894年4月22日第一界威尼斯双年展拉开了帷幕。

第一届 1895年 4月30日 ,首届威尼斯双年展开幕。并吸引了2 多万名参观者,反响十分强烈。

第五十一届 2005年 6月12日 首次设立中国馆

威尼斯双年展中的舞蹈节开始于1999年。2007年第五届当代舞蹈节将于6月14日至30日举行,总策划人是Ismael Ivo, 本届舞蹈届主题为"身体的欲望"(Body&Eros)

第53届罗斯艺术家安纳托里·舒拉夫列夫的作品

第52届Giuseppe Penone

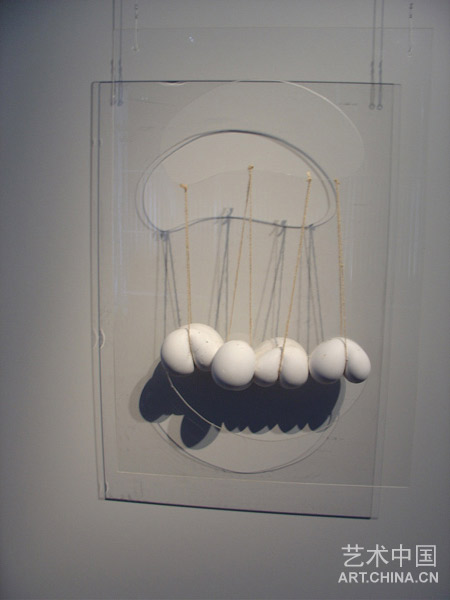

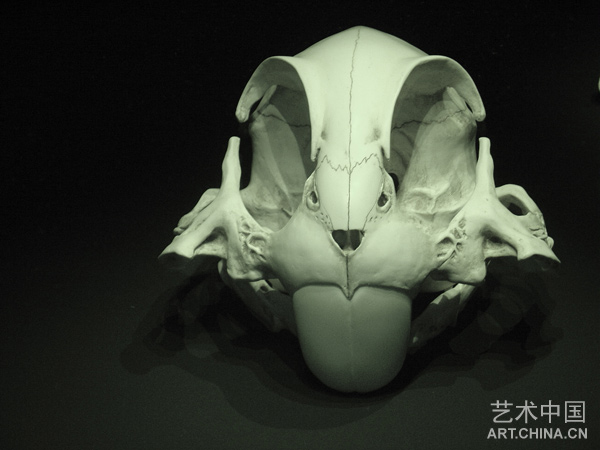

第52届刘建华《日常?易碎》

刘建华(1962年生于江西),云南艺术学院美术系副教授、雕塑家。

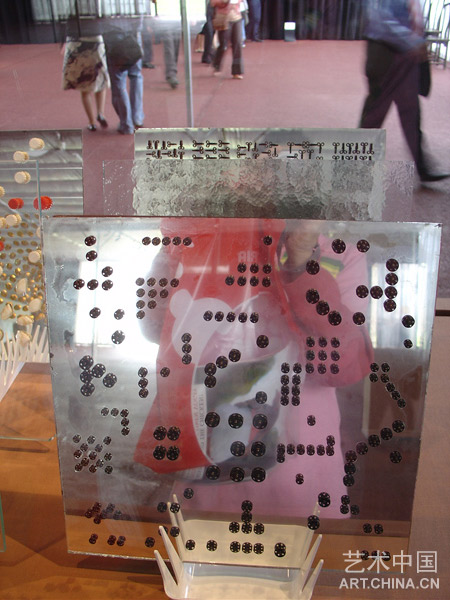

第52届装置‘Klick, I Hope' 俄罗斯国家馆

第52届加拿大艺术家David Altmejd 的作品,加拿大国家馆

第52届参观者在以色列国家馆观看艺术家Yehudit Sasportas的作品

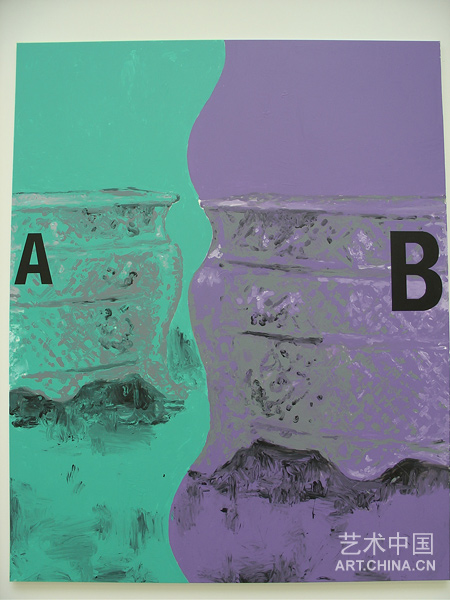

第52届

第52届

第52届

第52届

第52届

第52届

第52届

第52届

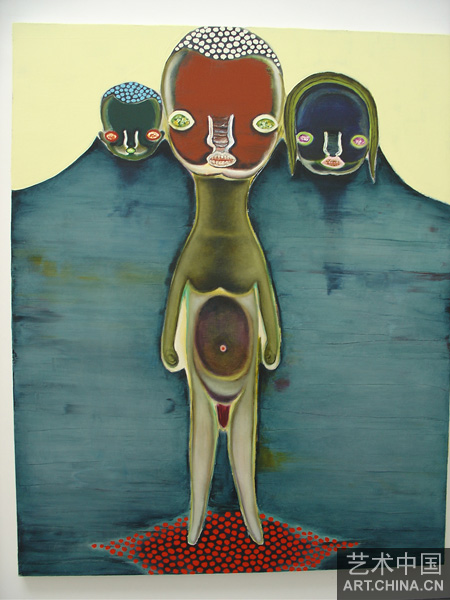

第53届方力钧:涂金漆小人

以画泼皮光头著称的当代著名艺术家方力钧此次在威尼斯没有在继续他的“泼皮”之旅,他的参展作品《2009-3-23》是40个20~40厘米不等高度的涂着金漆的人物雕塑,摆放在中国馆“油库”室内主通道内。

第53届叶放《礼堂》手绘鸟瞰图

screen.width-250)this.width=screen.width-250">

screen.width-250)this.width=screen.width-250">汉斯,哈克作品

1936年出生于德国的科隆。 1956年到1960年在卡塞尔学习。 1960年到1961年获DAAD奖学金在巴黎的海特版画工作室工作。并与杜塞尔多夫的“零社”建立联系。开始对自然科学现象的表达感兴趣。 1961年获法尔布莱特奖学金去费城。 1962年搬到纽约。对物理方面的兴趣使他在1963年完成《空调盒》这件作品。 1963年到1965年居住在德国。 1966年到1967年起在美国不同的大学任教。 1967年起在纽约的库珀协会任教。 1972年到1997年参加第5,8,10届卡塞尔文献展。 1973年起汉堡艺术学院客座教授。 1973年到1974年古根海姆成员奖。 1993年和白南准一起代表德国参加威尼斯双年展。

威尼斯2004双年展

威尼斯双年展 巴塞尔艺术博览会 巴塞尔文献展

screen.width-250)this.width=screen.width-250">

screen.width-250)this.width=screen.width-250">